책의 재미는 다른 친구들보다 늦게 알았다. 그래도 늦은 만큼, 더 열심히 책을 읽고자 했다. 지식을 습득하기 위한 책도 있지만, 나에게 즐거움을 줄 수 있는 책을 많이 찾았다. 추리소설을 읽고, 청춘 소설을 읽고, 힘들었지만 과학에 관한 책과 사회문제를 다룬 책, 어떤 때는 고전도 읽어보았다. 책의 장르는 정말 다양하고, 새로운 책이 끊임없이 출판된다. 세상 모든 책을 다 읽는 것이 불가능하다고 생각될 정도로. 그래도 책을 읽는다. 나에게 공부로 지친 마음을 달래주는 몇 안 되는 존재 중 하나가 책이다. 가끔 책을 둘러보다가 읽고 싶은 책을 발견하면 기쁜 마음으로 검색을 해본다. 그런데 내가 찾은 어떤 책들은 절판되었거나 물량이 없는 상태였다. 나는 실망감을 느끼면서 '책'에 대해 생각해보았다.

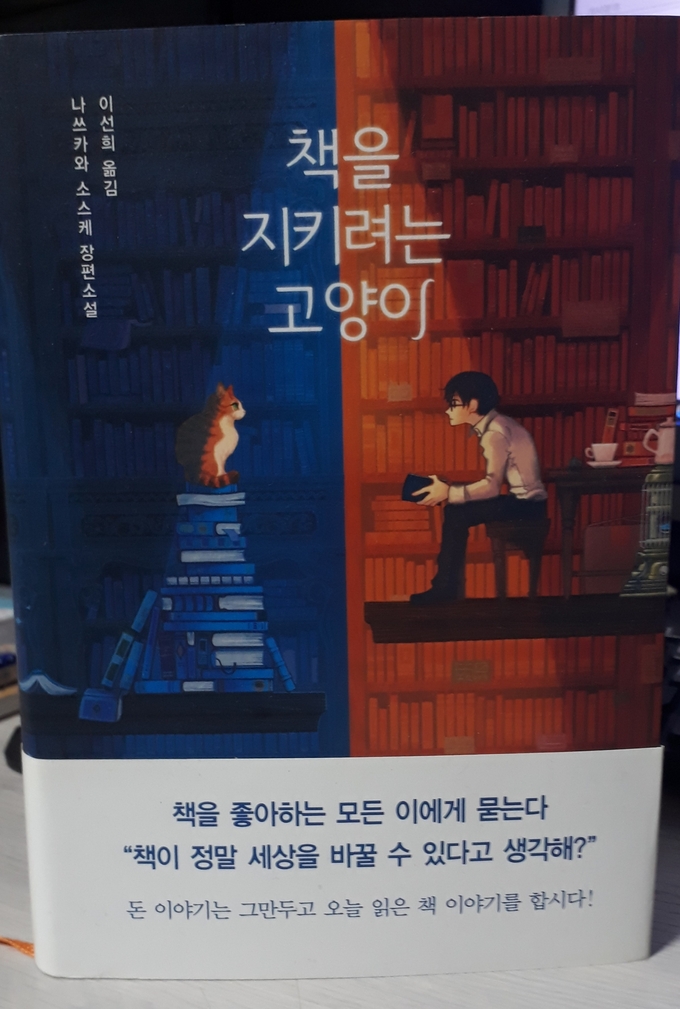

'책을 지키려는 고양이'는 고등학교 1학년 때 읽은 책이다. 소설 속 주인공 린타로가 고서점을 운영하던 할아버지의 죽음 이후 깊은 절망과 허무에 빠져 허덕일 때, 얼룩 고양이 한 마리가 등장하여 책을 지키기 위해 함께 미궁에 들어간다는 이야기이다. 그중 세 번째 미궁에는 한 노신사가 등장한다. 그는 출판사의 사장을 맡고 있다. 그의 높고 세련된 건물 주변은 삭막한 골짜기이다. 그것도 '책'으로 이루어진 골짜기인 것이다. 책은 위태롭게 높이 쌓여 어느 도시의 마천루를 연상시켰다. 건물에서는 이따금 창밖으로 종잇장들이 떨어진다. 쓸모없는 책들이 건물에서 내던져 지면서 만들어진 죽은 책들, 즉 절판된 책들의 무덤. 노신사는 말한다. 세대가 변할수록 사람들은 더 자극적이고, 더 빠르고, 더 단순한 것에 반응하므로 사람들의 흥미를 끌지 못하는 책들을 판매하는 것은 경제적이지 않다고 말이다.

책도 경제의 굴레에서 벗어나지 않는다. 작가와 독자를 연결해주기 위해서는 기본적으로 돈이 필요하다. 책을 구매함으로써 독자가 그 책을 읽고 간접적인 소통이 시작된다. 과거의 저서가 현대까지 전해오면서 시공간을 초월하는 소통도 가능해진다. 그러나 모든 책이 독자와 만날 수는 없다. 출판업체가 아무리 독자들에게 다양한 책을 공급해주고 싶어도, 결국에는 경제적 한계에 부닥치고 만다. 책이 팔리지 않으면 그들은 사업을 이어갈 수 없고, 그리하여 책의 공급도 끊기게 된다. 이러한 현실 때문에 팔리지 않는 책은 절판하고, 많이 팔릴 수 있는 책을 우선시하여 독자들에게 선보인다. 우리가 흔히 '고전'이라 부르는 책들도 결국 취사선택에 의해 선정되어 많은 사람이 읽게 되었기 때문에 아직 남아있는 것이다. 아무도 찾지 않았다면, 진작에 다른 여느 책들처럼 사라지고 말았을 것이다. 수요가 있어야 공급도 있는 법이다. 책 사이에서도 비정한 경제의 논리가 스며들지 않을 수 없다.

하지만, 절판되는 책들을 그저 내버려 두지 않았으면 한다. 책의 절판은 사람으로 치면 죽음과 같기 때문이다. 이 세상에 태어나서 독자 한번 만나지 못하고 죽어가는 책이 얼마나 많을까. 나는 일단 출판된 책이라면 사람들과 만나서 소통할 가치가 충분히 있다고 생각한다. 이 세상에 가치 없는 책은, 사실 없는 것이다. 책의 가치는 책이 출판된 시점부터 정해져 있는 것이 아니라 책을 수용하는 독자의 여러 반응에 따라 달라진다. 그러니 책이 절판되는 것을 책 탓으로 돌릴 수는 없다. 어떤 책이 사람들의 흥미를 끌지 못한다고 출판을 중지하지 말고, 그 책을 e- book과 같은 형태로 오랜 시간 남겨 두었으면 한다. 세상은 점점 편리를 추구하고, 책을 놓을 공간의 제약도 불편하다면, 별다른 제약이 없고 누구나 쉽게 접근할 수 있는, 그 자랑할만한 인터넷상에서 영구히 보존했으면 한다. 책이 더 이상 죽어서 사라지지 않는 세상을 염원해 본다.