몇 주 전 버스를 타고 가는 길에 어떤 사람들이 장애인단체의 지하철 시위에 대해 이야기하는 것을 들었다. 그들은 자신들의 피해를 이야기하며 시위를 비판했다. 나는 그들에게 한 마디 하고 싶었다. '그럼 이런 세상 속에서 그들이 살아갈 수 있을 거라고 생각해요?'라고 말이다. 장애인단체의 시위가 처음은 아니지만, 실질적으로 이렇게 큰 영향을 준 것은 올해 지하철 시위가 아닐까 싶다. 이들은 출근 시간대의 지하철에서 장애인 이동권을 보장하라고 외쳤다. 이 사안이 정치계로까지 넘어가면서 서로 사과를 요구하기도 하고, 철폐하라고 주장하기도 하는 등 더욱 복잡한 일이 되었다.

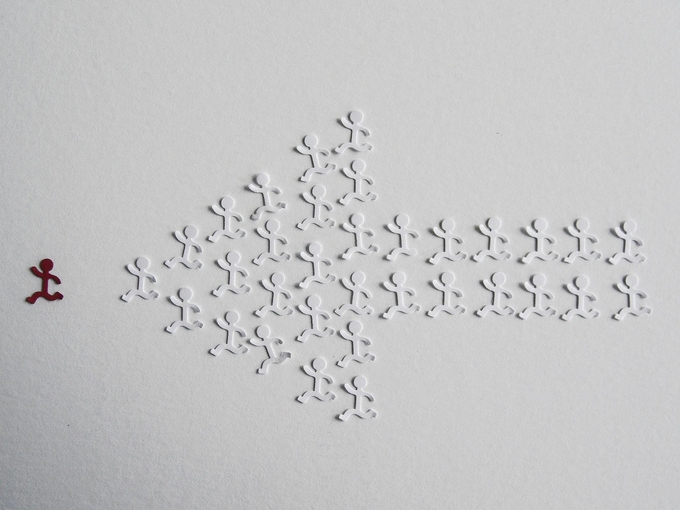

나는 이 사건의 논의는 다수와 소수의 권리 대립이라고 생각한다. 일부 서울 시민과 사람들은 이번 시위들에 대해 부정적인 견해를 보였다. 시위에 반대하는 이들은 전장연이 시위를 함으로써 출근길 지하철을 이용하던 시민들의 권리를 침해했다고 주장한다. 물론 나도 이에 대해 전적으로 반대하지는 않는다. 하지만 이렇게 생각해보면 어떨까? 과연 이들이 이렇게까지 직접적으로 나서지 않았다면, 호소하지 않았다면 그들의 주장이 수면 위로 떠오를 수 있었을까? 조용히 시위를 한다는 것은 사실상 아무런 효과를 불러일으키지 못한다. 나는 전장연의 이번 시위가 일종의 시민불복종이었다고 생각한다. 롤스의 시민불복종을 예로 들어보자. 그는 비폭력성, 처벌에 대한 감수, 최후의 수단이라는 조건이 합치되어야만 정당한 시민불복종으로 인정될 수 있다고 주장했다. 최후의 수단이었다는 점에서 인정될 수 있다. 이들이 벌였던 시위가 처음이 아니라는 것과 그들의 힘으로 해결할 수 없었다는 점에서 최후의 수단이라고 볼 수 있다.

그렇다면 이렇게 반문할 수도 있을 것이다. 서울 사람들의 피해는 어떻게 보상할 수 있는가? 그들도 피해자가 아닌가? 그 부분을 생각하지 않은 것도 아니다. 버스에서 시위에 대해 이야기하던 사람들의 불만을 이해하지 못하는 것도 아니다. 시위의 대상은 장애인 이동권을 보장할 수 있는 권리가 있는 기관이 되어야 한다. 시민은 관찰자이자 참여자가 되어야 한다. 시민은 생각해야 한다. 지금까지 있었던 많은 권리 투쟁이 어느 누구의 피해도 없이 얻어진 결과였나? 요구가 없으면 바뀌는 것도 없다. 왜 우리는 우리만 생각하는가? 정말로 사회가 '우리'라는 공동체에 의해서 운영되는 것이라면 그 많고 많은 '우리'에 왜 장애인은 포함시키지 않느냐는 말이다. 이번 시위로 많은 이의 관심을 끌었으니 제대로 된 대책을 요구하는 것이 마땅하다. 전장연은 이제 화살을 거두고 나아가야 한다. 그러기 위해선 우리 사회의 노력이 필요하다. 언제까지 회피하고 무시할 것인가? 비장애인과 같은 권리를 누리기 위해 장애인 이동권을 보장하라는 것이 그렇게 어려운 주장인가? 우리가 여태껏 누리던 당연한 것을 누군가는 누리지 못 한다는 것을 생각해봐라. 회피로는 답에 도달할 수 없다. 정말 그들의 시위로 인해 모두에게 피해가 간다고 생각한다면 시위를 하지 않을 방안을 생각하는 것이 답이다. 그리고 그 답은 '장애인 이동권 보장'이 될 것이다.