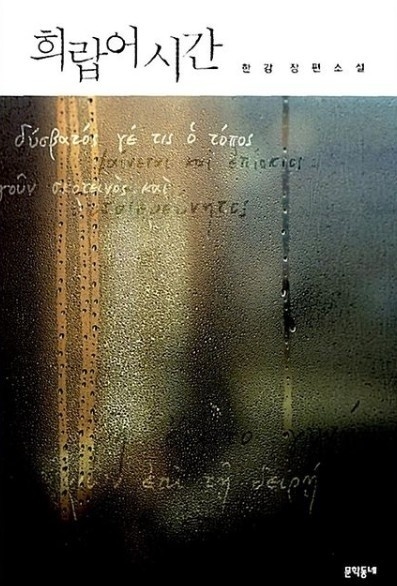

소설 '희랍어 시간'은 말을 잃어가는 여자와 눈을 잃어가는 남자가 만나는 이야기이다. 실어증에 걸린 여자는 잃어버린 말을 되찾기 위해, 어릴 적 낯선 언어를 계기로 실어증을 회복했던 경험을 이유로 희랍어 수업을 듣는다. 시력을 잃어가는 희랍어 강사인 남자는 여자의 침묵에 관심을 가지고, 두 사람은 침묵을 사이에 두고 더딘 소통을 이어나간다.

시와 같은 문장들로 이루어진 이 책은 언어 너머의 세계를 말한다. 작 중 여자는 언어의 폭력성을 강렬히 느낀다. 세계는 언어의 범위를 넘어서고, 따라서 명확히 표현될 수 있는 것은 존재하지 않는다. 손에 잡히지 않는 찰나의 순간, 느낌들이 무질서하게 이어져 있는 것이 우리가 사는 세계이다. 언어로 규정하지 않는다면 순식간에 무너져내릴 지도 모른다. 상대적으로 명확하게 규정된다 생각되는 것들이라 해도 언어로부터 왜곡되기 마련이다. 평생 한 가지 언어만을 사용하는 대부분의 우리로써는 더더욱 그렇다. 하지만 한번 뱉어진 말은 그 자체로 굳어져 진실이 되어버린다. 우리의 현실은 그렇게 왜곡과 오해로 굳어진다. 그러므로 언어에 가두기 어려운 날 것의 감정,느낌, 찰나의 순간들은 아름답다.

글로 표현한다 해도 그 이상을 불러오는 것들이 있다. 희랍어 시간은 그 이상을 불러오는 소설이다. 조심스럽고 섬세하게 선택된 단어들로 우리를 언어 너머로 이끄는 것이 이 책의 가장 큰 매력 중 하나이다. 작품의 후반부, 시력을 잃어가는 남자와 말을 잃은 여자가 소통하기 위해 손바닥에 글을 적는 장면을 작가는 자신이 쓸 수 있는 가장 따뜻한 장면이라 표현했다.1 명확한 이유도, 뚜렷한 감정도 없이 서로를 끌어안는 두 사람에게서 인간의 원초적인 따뜻함을 느낄 수 있다.

인물들의 심연을 드러내기 위해 작가는 이미 죽어버린 언어, 즉 고어인 희랍어를 소재로 택했다. 가장 오래된, 원형의 문자이면서 극도로 복잡한 문자 체계를 갖춘 희랍어는 언어가 충분히 분절되지 않아 한 문장이 다양한 의미로 해석될 수 있다는 특징이 있다. 비교적 무해하단 생각이 드는, 이미 죽은 언어를 통해 인물들은 무엇을 얻었을까? 소설을 잃게 된다면 충분히 고민하게 될 부분이다.

" 세계는 환이고, 산다는 건 꿈꾸는 것입니다."

책에서 빈번히 언급되는 윗 구절처럼, 책 전반에 자리 잡은 불교 사상은 세계를 덧없고 아름다운 것이라 말한다. 이는 완전무결하고 아름다운 이데아의 세계를 주장했던 플라톤의 사상과는 대비된다. 플라톤의 입장에서 소멸의 이데아는 존재하지 않겠지만, 불교 사상에서의 소멸은 어쩌면 완성이다. '희랍어 시간'에서 소멸은 슬픔이나 악이라기보단, 필연적이고 아름다운 것이다. 모든 것들은 각자의 방식대로 소멸한다. 소설은 그 과정들을 관조하고, 가끔은 찬미하며 독자에게 그 의미를 곱씹어보도록 한다.

사라지는 것들에 집착하지 않고, 또 정의되는 것들에 집착하지 않고 우리의 혼란스러운 꿈같은 세계를 살아나자. 가끔은 언어의 속박에서 벗어나 세계를 바라보자. '이렇게 아름답게, 온전하게 몰락하는 방법을 가르쳐준 소설이 우리에게 있었던가' 라는 문학평론가 이소연의 문장을 빌려 칼럼을 마무리한다.

1.참고: http://naver.me/FPsnMt0L