2021학년도 대학수학능력시험이 어느덧 2주도 채 남지 않았다. 야속한 시간의 흐름을 증명해 주듯 학교의 정문에는 수능 고사장임을 알리는 현수막이 걸리기 시작했고, 급식실에는 수험생을 응원한다는 메시지가 여기저기 붙어 있다. 요즘따라 날씨가 더 춥게 느껴지는 데에는 이런 긴장감도 조금은 일조했으리라 본다. 고1 다르고 고2 다르다더니, 수능 덕분에 바뀐 주변 풍경을 보는 내 마음도 작년보다는 사뭇 무겁다. 이번 수능이 끝나고 나면 다음 타자가 나라는 생각에 왠지 모를 책임감이 들기 때문이다.

수능이 학생에게 주는 의미는 매우 크다. 12년간 쌓아 온 노력을 증명받는 시험이라는 인식이 강하다. 또한, 일 년에 한 번만 치룬다는 점이 수능의 무게감을 높인다. 혹여나 수능 당일 무슨 일이 생긴다면 한 번 더 수능을 응시하기 위해서는 일 년이라는 긴 시간을 더 기다려야 하기 때문이다. 이렇게 귀한 수능, 학생의 긴장감과 부담감을 해소시킬 다른 방안은 없는 것일까?

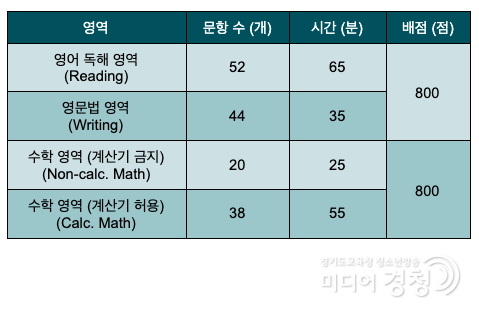

우리나라의 수능과 가장 비교되는 시험은 미국의 SAT이다. 흔히 "미국의 수능"이라고 불리는 이 시험은 미국의 고등학생이 대학에 진학하기 위해 ACT와 함께 가장 많이 응시하는 시험 중 하나로, 다음과 같은 네 개의 영역으로 구성되어 있다.

표에서 알 수 있듯이 SAT는 대한민국의 수능에 비해 응시 과목의 개수도 적고, 무엇보다 응시 시간이 전체적으로 짧다. 이는 수험생이 수능을 한 번 응시하는 데 가지는 부담감을 덜어 줄 수 있을 것이다. 대한민국 수능의 경우 한 번 응시하는 데 약 8시간이 소요되고, 과목의 개수 또한 예닐곱 개로 많기 때문이다. 이러한 많은 차이점이 있는 가운데, 가장 도드라지는 특징은 바로 "응시 횟수와 빈도"일 것이다.

일 년에 단 한 번, 11월의 셋째 주 목요일에 실시되는 수능은 자주 실시되지 않는 만큼 학생에게 그 가치가 매우 높다. 수시 전형에서 요구하는 일명 "수능 최저"를 맞추기 위해, 혹은 정시에서 희망하는 대학에 지원할 수 있는 백분위를 얻기 위해 수험생은 자신이 그간 해 온 노력을 일 년에 단 한 번 보여 줄 수 있다. 그러나 앞서 언급했듯, 일 년에 단 한 번이라는 기회는 수능 당일 수험생에게 일어날 수 있는 다양한 변수를 고려했을 때 너무 귀하다. 한 번 실수하면 다음 해의 수능을 응시하여 또래 학생보다 일 년 늦게 대학에 들어가야 하기 때문이다.

이에 반해 미국의 수능인 SAT는 미국 기준 일 년에 여덟 번 시행되므로 상대적으로 수험생의 부담이 덜하다. 한 번 실수하더라도 그 다음 달의 SAT에 재응시 할 수 있기 때문이다. 또한, 한 번 응시할 때 준비해야 하는 과목의 개수도 훨씬 적어 수능 당일 신경써야 할 항목이 현저히 적어지는 것도 수험생의 부담 감소에 기여한다.

그렇다면 미국 입시에서는 SAT 응시 과목인 국어(영어)와 수학 이외의 과목에 대한 성취도는 어떻게 평가하는 것일까? 학교 내신(GPA) 등 여러 방안이 있겠지만, SAT Subject Test (구 SAT II) 라는 제도가 있다. 일반 SAT는 공통적으로 응시하되, 본인의 진로와 연관성이 높은 과목이나 본인의 장점을 입시에서 드러내고 싶은 과목은 따로 신청해서 과목별로 응시하는 제도이다. SAT Subject Test에는 두 가지 난이도의 수학 (현 수능에서 수학 가형과 나형이라고 생각하면 쉽다)과 물리학, 화학, 생명 등 이공계 과목은 물론, 영미 문학과 불어, 한국어까지 다양한 외국어 영역도 있다. 이러한 과목 시험은 수험생 본인이 원하는 개수만큼 응시할 수 있기 때문에 입시에서 본인의 역량을 더욱 다채롭게 드러낼 수 있도록 한다. 오직 두 가지 탐구 영역의 선택과목으로 본인의 진로 적합성을 드러낼 수밖에 없는 우리나라의 수능과는 비교되는 부분이다. 더 나아가, 요즘에는 소위 말하는 "쉬운 등급"과 "높은 표점 및 백분율"을 딸 수 있는 특정 과목으로의 쏠림 현상이 심해지는 추세이기 때문에 진로 적합성을 드러내는 탐구 영역의 본질이 흐려지고 있다. 해외의 SAT Subject Test 와 같은 제도를 우리나라에 도입한다면 어떨까 하는 생각이 드는 이유이다.

"대학 입시"라는 같은 목표를 향해 간다는 점은 같지만, 그 과정을 살펴 보면 우리나라와 미국은 많은 차이를 보인다. 일 년에 단 한 번 시행되는 수능은 그만큼 가치 있고 무겁게 느껴지지만, 수험생의 부담감 감소를 위해 SAT의 몇 가지 특징을 수능에 도입한다면 수험생의 입장을 조금 더 고려한 입시가 이루어지지 않을까 하는 생각이다.